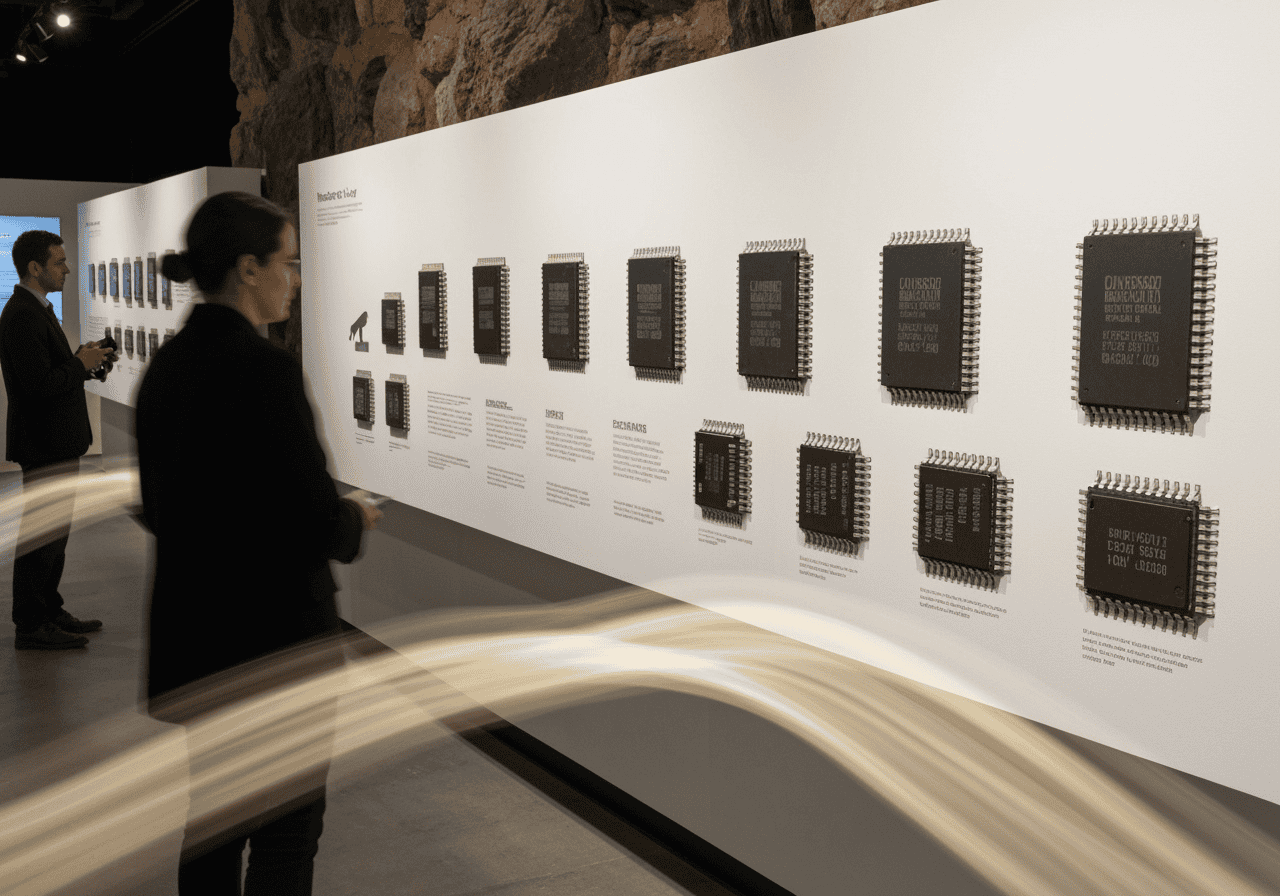

La loi de Moore n’est pas une loi physique, mais une observation empirique formulée en 1965 par Gordon Moore, cofondateur d’Intel.

Cette « loi » a servi de prophétie auto-réalisatrice pour l’industrie des semi-conducteurs pendant plus de 50 ans, alimentant la révolution numérique.

1. Qu’est-ce que la loi de Moore ?

Elle prédit une croissance exponentielle de la puissance de calcul.

- Observation originale (1965) : Gordon Moore observe que le nombre de transistors sur une puce de silicium double environ tous les ans.

- Révision (1975) : Moore ajuste sa prédiction, fixant la période de doublement à environ tous les deux ans. C’est cette version qui est la plus connue.

- Analogie : C’est comme si, tous les deux ans, on pouvait doubler le nombre de bâtiments dans une ville sans augmenter sa superficie, en rendant chaque bâtiment de plus en plus petit.

2. Comment est-ce possible ? Le génie de la miniaturisation

Le secret de la loi de Moore réside dans la miniaturisation des transistors, ces minuscules interrupteurs électriques qui sont la base de tout ordinateur.

- Grâce à une technique appelée photolithographie, les ingénieurs utilisent la lumière pour « imprimer » des circuits complexes sur des galettes de silicium.

- En utilisant des longueurs d’onde de lumière de plus en plus courtes, ils ont réussi à graver des transistors de plus en plus petits, passant de micromètres à quelques nanomètres aujourd’hui.

3. Les conséquences : pourquoi cette loi a tout changé

La loi de Moore a eu des conséquences profondes sur notre monde.

- Puissance de calcul exponentielle : Le smartphone dans votre poche est des millions de fois plus puissant que les ordinateurs de la NASA qui ont envoyé des hommes sur la Lune.

- Chute vertigineuse des coûts : En doublant la densité, le coût par transistor a chuté, rendant l’informatique accessible à tous.

- Miniaturisation des appareils : Elle est à l’origine des PC, ordinateurs portables, tablettes et objets connectés.

- Moteur d’innovation : En prévoyant la puissance de calcul future, elle a permis aux développeurs de concevoir des logiciels pour des machines qui n’existaient pas encore.

4. La fin de la loi de Moore ?

Aujourd’hui, un consensus s’accorde à dire que la loi de Moore ralentit et atteint ses limites.

- Limites physiques : Les transistors sont si petits qu’ils se heurtent aux lois de la physique quantique, provoquant des fuites de courant par « effet tunnel ».

- Limites thermiques : Concentrer autant de transistors génère une chaleur immense, difficile à dissiper.

- Limites économiques : Le coût de construction d’une nouvelle usine de puces se chiffre en dizaines de milliards de dollars, un investissement que seules quelques entreprises peuvent se permettre.

5. L’après-Moore : l’avenir de l’informatique

La quête de puissance continue, mais par de nouvelles voies.

- La spécialisation : On conçoit des puces spécialisées comme les GPU (processeurs graphiques), parfaits pour l’IA, ou les TPU (Tensor Processing Units).

- Le parallélisme : Puisqu’un seul cœur de processeur ne peut plus aller beaucoup plus vite, on en met plusieurs sur la même puce (processeurs multi-cœurs).

- L’architecture 3D : Les ingénieurs cherchent à empiler les puces les unes sur les autres pour augmenter la densité.

- Les nouveaux paradigmes : À plus long terme, l’informatique quantique ou neuromorphique pourrait représenter les prochains grands sauts technologiques.